-

2024.04.17サステナブル経営には「コンパッション」が不可欠 研究者が提案する実践方法とはグロービス経営大学院教員/若杉忠弘

2024.04.17サステナブル経営には「コンパッション」が不可欠 研究者が提案する実践方法とはグロービス経営大学院教員/若杉忠弘 -

2024.04.16キリンビール、規格外の梨でチューハイ 食品ロス削減へ活用プロジェクト発足編集部

2024.04.16キリンビール、規格外の梨でチューハイ 食品ロス削減へ活用プロジェクト発足編集部 -

2024.04.16日本の温室効果ガス排出量、2022年度は前年比2.5%減 節電や省エネ効果編集部

2024.04.16日本の温室効果ガス排出量、2022年度は前年比2.5%減 節電や省エネ効果編集部 -

2024.04.15アシックス、リサイクル可能なランニングシューズ発売 単一素材・分解容易に編集部

2024.04.15アシックス、リサイクル可能なランニングシューズ発売 単一素材・分解容易に編集部 -

2024.04.15オーガニックを日本で広げるには 世界最大フェア「BIOFACH」で学んだ最前線朝日新聞社

2024.04.15オーガニックを日本で広げるには 世界最大フェア「BIOFACH」で学んだ最前線朝日新聞社 -

2024.04.12SDGs岩佐賞 第5回募集始まる 8部門で賞金100万円~3000万円Sponsored by 岩佐教育文化財団

2024.04.12SDGs岩佐賞 第5回募集始まる 8部門で賞金100万円~3000万円Sponsored by 岩佐教育文化財団 -

2024.04.11パナソニック、再生家電の販売事業拡大 サーキュラーエコノミーの実現めざす編集部

2024.04.11パナソニック、再生家電の販売事業拡大 サーキュラーエコノミーの実現めざす編集部 -

2024.04.11SDGsに必要なのは「ポジティブ」 企業が目標にすべき設定をコンサル視点で考えるMS&ADインターリスク総研 上席コンサルタント/藤田嘉子

2024.04.11SDGsに必要なのは「ポジティブ」 企業が目標にすべき設定をコンサル視点で考えるMS&ADインターリスク総研 上席コンサルタント/藤田嘉子 -

2024.04.11グリーントランスフォーメーション(GX)推進の道筋と課題 金融・経済から見えるSDGsのトレンド【16】大和総研/依田宏樹

2024.04.11グリーントランスフォーメーション(GX)推進の道筋と課題 金融・経済から見えるSDGsのトレンド【16】大和総研/依田宏樹 -

2024.04.10子どもの権利条約とは? 内容や四つの原則、課題をわかりやすく解説弁護士/柳原由以

2024.04.10子どもの権利条約とは? 内容や四つの原則、課題をわかりやすく解説弁護士/柳原由以 -

2024.04.10社員の課題意識から始まった企業内起業 アサヒユウアスが目指すサステナブルな共創アサヒユウアス代表取締役/高森志文

2024.04.10社員の課題意識から始まった企業内起業 アサヒユウアスが目指すサステナブルな共創アサヒユウアス代表取締役/高森志文 -

2024.04.10CSRDとは? 欧州のESG最新動向と、日本企業への影響や必要な対応を解説booost technologies代表取締役CEO/青井宏憲

2024.04.10CSRDとは? 欧州のESG最新動向と、日本企業への影響や必要な対応を解説booost technologies代表取締役CEO/青井宏憲 -

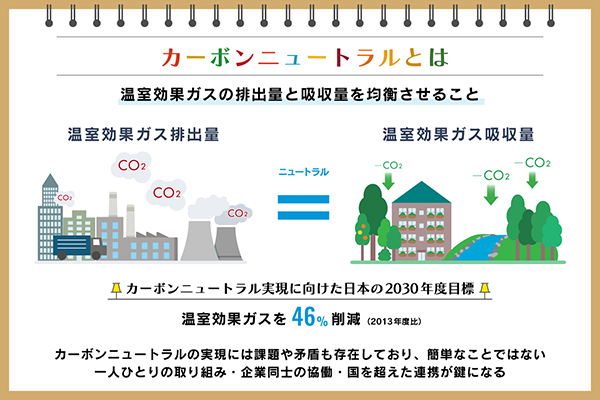

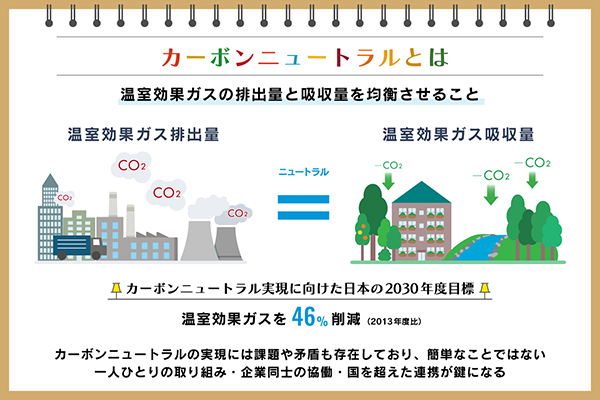

2024.04.09カーボンニュートラルとは?各国の目標や日本の現状、できることを解説サステナビリティ分野専門ライター/佐藤みず紀

2024.04.09カーボンニュートラルとは?各国の目標や日本の現状、できることを解説サステナビリティ分野専門ライター/佐藤みず紀 -

2024.04.09木曽駒ヶ岳での観察会には野生復帰した群れの元気な姿が ライチョウ復活作戦【16】山岳ジャーナリスト/近藤幸夫

2024.04.09木曽駒ヶ岳での観察会には野生復帰した群れの元気な姿が ライチョウ復活作戦【16】山岳ジャーナリスト/近藤幸夫 -

2024.04.08国連の恐竜キャラクター「フランキー」が初来日 気候変動ストップへ行動訴え編集部

2024.04.08国連の恐竜キャラクター「フランキー」が初来日 気候変動ストップへ行動訴え編集部 -

2024.04.08廃棄食品をパウダーにアップサイクル 「かくれフードロス」削減目指すスタートアップASTRA FOOD PLAN代表取締役社長/加納千裕

2024.04.08廃棄食品をパウダーにアップサイクル 「かくれフードロス」削減目指すスタートアップASTRA FOOD PLAN代表取締役社長/加納千裕 -

2024.04.05人権とは? 憲法やSDGsとの関連性、身近な人権問題の例を解説北浜法律事務所パートナー弁護士/河浪潤

2024.04.05人権とは? 憲法やSDGsとの関連性、身近な人権問題の例を解説北浜法律事務所パートナー弁護士/河浪潤 -

2024.04.04フードドライブとは?目的や参加・実施手順、課題、取り組み事例を紹介京都経済短期大学教授 兼 神戸大学特命講師/小島理沙

2024.04.04フードドライブとは?目的や参加・実施手順、課題、取り組み事例を紹介京都経済短期大学教授 兼 神戸大学特命講師/小島理沙 -

2024.04.03ジェンダー・フリーとは? 身近な具体例や課題、取り組み事例を紹介社会保険労務士・キャリアコンサルタント/村井真子

2024.04.03ジェンダー・フリーとは? 身近な具体例や課題、取り組み事例を紹介社会保険労務士・キャリアコンサルタント/村井真子 -

2024.04.02海と漁業を自ら守る池田漁協の挑戦 ビジネスパーソンのためのSDGs講座【28】横田アソシエイツ代表取締役/横田浩一

2024.04.02海と漁業を自ら守る池田漁協の挑戦 ビジネスパーソンのためのSDGs講座【28】横田アソシエイツ代表取締役/横田浩一